郭濤兒子“小石頭”北電藝考! 18歲打扮帥氣身高一米九, 老爹鋪路!

星二代成長啟示錄:當聚光燈成為人生底色時

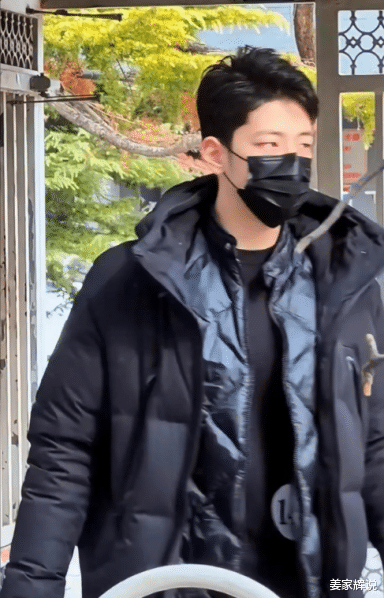

三月的北京乍暖還寒,北電藝考現場突然掀起一陣騷動。18歲的"小石頭"郭子睿穿着黑色棉襖現身考場,190cm的身高在人群中格外醒目。這個曾經在《爸爸去哪兒》裡憨厚可靠的"小哥哥",如今正站在人生的重要十字路口。他的選擇像一面多棱鏡,折射出星二代群體獨特的人生軌迹——當父輩的光環與個人的成長産生化學反應,這群在鎂光燈下長大的孩子,究竟在經曆着怎樣的人生突圍?

一、星二代的職業選擇:宿命論與反叛者的博弈

在抖音#星二代就業觀察#話題下,超過2.3億次的播放量暴露出公衆對這個群體的持續關注。小石頭報考北電的消息之所以引發熱議,某種程度上印證了大衆對"子承父業"的天然期待。這種期待背後,藏着個耐人尋味的現象:據《2023中國娛樂産業白皮書》顯示,85%的星二代最終選擇進入演藝行業,這個數字比五年前增長了17%。

一、星二代的職業選擇:宿命論與反叛者的博弈

在抖音#星二代就業觀察#話題下,超過2.3億次的播放量暴露出公衆對這個群體的持續關注。小石頭報考北電的消息之所以引發熱議,某種程度上印證了大衆對"子承父業"的天然期待。這種期待背後,藏着個耐人尋味的現象:據《2023中國娛樂産業白皮書》顯示,85%的星二代最終選擇進入演藝行業,這個數字比五年前增長了17%。

但看似順理成章的選擇背後,是錯綜複雜的現實考量。陳凱歌之子陳飛宇在采訪中坦言:"從記事起,家裡客廳就擺着分鏡頭腳本。"這種耳濡目染的環境,讓藝術基因如同毛細血管般滲透進他們的成長軌迹。北京電影學院表演系教授張輝指出:"星二代在視聽語言、行業規則的認知上具有先天優勢,他們理解鏡頭就像普通人理解鏡子。"

但看似順理成章的選擇背後,是錯綜複雜的現實考量。陳凱歌之子陳飛宇在采訪中坦言:"從記事起,家裡客廳就擺着分鏡頭腳本。"這種耳濡目染的環境,讓藝術基因如同毛細血管般滲透進他們的成長軌迹。北京電影學院表演系教授張輝指出:"星二代在視聽語言、行業規則的認知上具有先天優勢,他們理解鏡頭就像普通人理解鏡子。"

不過,反叛者的故事同樣精彩。田亮女兒森碟選擇職業網球道路,在WTA青少年組賽事中嶄露頭角;窦靖童徹底跳出父母的光環,在獨立音樂領域開辟新天地。這些"離經叛道"的選擇,某種程度上是對"星二代"标簽的溫柔抵抗。就像森碟在訓練日記裡寫的:"網球場沒有特寫鏡頭,每個球都要自己接住。"

不過,反叛者的故事同樣精彩。田亮女兒森碟選擇職業網球道路,在WTA青少年組賽事中嶄露頭角;窦靖童徹底跳出父母的光環,在獨立音樂領域開辟新天地。這些"離經叛道"的選擇,某種程度上是對"星二代"标簽的溫柔抵抗。就像森碟在訓練日記裡寫的:"網球場沒有特寫鏡頭,每個球都要自己接住。"

二、兩種教育模式的世紀碰撞

當我們把目光投向《爸爸去哪兒》的其他孩子,會發現一組有趣的對照實驗。王詩齡入讀英國博耐頓女校,每年學費折合人民币35萬元,課程表裡包含馬術、擊劍和拉丁語;而小石頭選擇傳統藝考路線,正在經曆千萬考生"千軍萬馬過獨木橋"的集體記憶。這兩種截然不同的教育路徑,恰似中國精英家庭的教育選擇縮影。

二、兩種教育模式的世紀碰撞

當我們把目光投向《爸爸去哪兒》的其他孩子,會發現一組有趣的對照實驗。王詩齡入讀英國博耐頓女校,每年學費折合人民币35萬元,課程表裡包含馬術、擊劍和拉丁語;而小石頭選擇傳統藝考路線,正在經曆千萬考生"千軍萬馬過獨木橋"的集體記憶。這兩種截然不同的教育路徑,恰似中國精英家庭的教育選擇縮影。

國際化教育推崇的"全人培養"理念,在星二代群體中漸成風尚。王詩齡的ins動态裡,既有在倫敦V&A博物館的研學照片,也有參與慈善時裝周的設計手稿。這種教育模式培養出的,是自帶"國際公民"氣質的斜杠青年。但硬币的另一面,是文化認同的微妙困境——某留學機構調研顯示,63%的星二代海歸表示需要1-3年重新适應國内娛樂圈生态。

國際化教育推崇的"全人培養"理念,在星二代群體中漸成風尚。王詩齡的ins動态裡,既有在倫敦V&A博物館的研學照片,也有參與慈善時裝周的設計手稿。這種教育模式培養出的,是自帶"國際公民"氣質的斜杠青年。但硬币的另一面,是文化認同的微妙困境——某留學機構調研顯示,63%的星二代海歸表示需要1-3年重新适應國内娛樂圈生态。

與之形成對比的,是像小石頭這樣深耕本土藝考體系的堅守者。他們熟稔中戲北電的選拔規則,能在三試中精準捕捉考官的審美偏好。這種"在地化"培養策略,往往能更快建立觀衆緣。正如郭濤在訪談中透露的:"帶他看《父母愛情》劇本,就是要讓表演認知紮根在現實土壤裡。"

與之形成對比的,是像小石頭這樣深耕本土藝考體系的堅守者。他們熟稔中戲北電的選拔規則,能在三試中精準捕捉考官的審美偏好。這種"在地化"培養策略,往往能更快建立觀衆緣。正如郭濤在訪談中透露的:"帶他看《父母愛情》劇本,就是要讓表演認知紮根在現實土壤裡。"

三、成長痛:當聚光燈成為皮膚的一部分

心理學教授李松蔚曾提出"鏡像型人格"概念:在鏡頭前長大的孩子,容易将公衆期待内化為自我認知。這種特質在星二代群體中尤為明顯。小石頭給造型打96分的"自評行為",暴露出他們獨特的心理機制——既渴望專業認可,又對"靠臉吃飯"抱有本能警惕。

三、成長痛:當聚光燈成為皮膚的一部分

心理學教授李松蔚曾提出"鏡像型人格"概念:在鏡頭前長大的孩子,容易将公衆期待内化為自我認知。這種特質在星二代群體中尤為明顯。小石頭給造型打96分的"自評行為",暴露出他們獨特的心理機制——既渴望專業認可,又對"靠臉吃飯"抱有本能警惕。

社交媒體時代放大了這種身份焦慮。天天早戀風波、kimi顔值争議...每個熱搜背後都是真實的人生課題。北師大青少年研究中心2023年的調研顯示,星二代群體抑郁傾向檢出率是普通青少年的1.7倍。他們不得不在成長期就學會與輿論共處,就像在玻璃魚缸裡學遊泳。

社交媒體時代放大了這種身份焦慮。天天早戀風波、kimi顔值争議...每個熱搜背後都是真實的人生課題。北師大青少年研究中心2023年的調研顯示,星二代群體抑郁傾向檢出率是普通青少年的1.7倍。他們不得不在成長期就學會與輿論共處,就像在玻璃魚缸裡學遊泳。

但壓力也可能轉化為特殊養分。張藝謀女兒張末在執導《狙擊手》時,将童年片場記憶轉化為對細節的極緻把控;謝霆鋒年少時在狗仔隊追逐中練就的鏡頭感,最終成就了獨特的表演張力。這些案例印證了發展心理學中的"逆境生長"理論——适度壓力可能催生超常的職業敏感度。

但壓力也可能轉化為特殊養分。張藝謀女兒張末在執導《狙擊手》時,将童年片場記憶轉化為對細節的極緻把控;謝霆鋒年少時在狗仔隊追逐中練就的鏡頭感,最終成就了獨特的表演張力。這些案例印證了發展心理學中的"逆境生長"理論——适度壓力可能催生超常的職業敏感度。

四、行業生态變遷中的代際突圍

中國傳媒大學近期發布的《星二代職業發展報告》揭示了一個轉折:相比父輩依賴經紀公司的傳統模式,新生代星二代中43%選擇自主工作室,28%嘗試直播短視頻等新賽道。這種變化,與小石頭們面臨的行業環境密切相關。

四、行業生态變遷中的代際突圍

中國傳媒大學近期發布的《星二代職業發展報告》揭示了一個轉折:相比父輩依賴經紀公司的傳統模式,新生代星二代中43%選擇自主工作室,28%嘗試直播短視頻等新賽道。這種變化,與小石頭們面臨的行業環境密切相關。

傳統影視寒冬與短視頻爆發的時代背景下,星二代們正在重新定義"資源"。郭麒麟用相聲功底打開綜藝新局面,歐陽娜娜将vlog變成個人IP...這些成功轉型揭示着新規則:父輩的人脈是入場券,但持續發展需要創造性的資源轉化能力。就像直播行業觀察者李佳琦說的:"現在觀衆要的不是星二代,而是'星二代+''。"

傳統影視寒冬與短視頻爆發的時代背景下,星二代們正在重新定義"資源"。郭麒麟用相聲功底打開綜藝新局面,歐陽娜娜将vlog變成個人IP...這些成功轉型揭示着新規則:父輩的人脈是入場券,但持續發展需要創造性的資源轉化能力。就像直播行業觀察者李佳琦說的:"現在觀衆要的不是星二代,而是'星二代+''。"

值得關注的是"養成系"粉絲經濟的崛起。小石頭從《爸爸去哪兒》積累的國民度,在短視頻平台正轉化為潛在流量。這種伴随式成長帶來的情感連結,可能比傳統造星模式更具粘性。某MCN機構負責人透露:"具有童年觀衆緣的星二代,直播轉化率比普通藝人高出200%。"

值得關注的是"養成系"粉絲經濟的崛起。小石頭從《爸爸去哪兒》積累的國民度,在短視頻平台正轉化為潛在流量。這種伴随式成長帶來的情感連結,可能比傳統造星模式更具粘性。某MCN機構負責人透露:"具有童年觀衆緣的星二代,直播轉化率比普通藝人高出200%。"

結語:在聚光燈下尋找自己的影子

當小石頭走進北電考場的那一刻,他不僅是郭濤的兒子,更是Z世代星二代的典型樣本。這個群體正在用各自的方式破解"生于羅馬"的魔咒——有人選擇繼承衣缽但革新表達,有人另辟蹊徑重塑身份認同。他們的成長軌迹提醒我們:在注意力經濟時代,星二代的光環既是饋贈也是考驗,關鍵是如何将集體記憶轉化為個人叙事的養料。

結語:在聚光燈下尋找自己的影子

當小石頭走進北電考場的那一刻,他不僅是郭濤的兒子,更是Z世代星二代的典型樣本。這個群體正在用各自的方式破解"生于羅馬"的魔咒——有人選擇繼承衣缽但革新表達,有人另辟蹊徑重塑身份認同。他們的成長軌迹提醒我們:在注意力經濟時代,星二代的光環既是饋贈也是考驗,關鍵是如何将集體記憶轉化為個人叙事的養料。

或許正如王家衛在《一代宗師》裡寫的:"人活一世,有人成了面子,有人成了裡子。"當我們在讨論小石頭們的選擇時,本質上是在觀察這個時代價值坐标的遷移。下一次在屏幕上看到這些熟悉又陌生的面孔時,不妨多些耐心——他們正在完成從"某某之子"到獨立個體的艱難蛻變,這個過程本身,就是最動人的成長物語。

或許正如王家衛在《一代宗師》裡寫的:"人活一世,有人成了面子,有人成了裡子。"當我們在讨論小石頭們的選擇時,本質上是在觀察這個時代價值坐标的遷移。下一次在屏幕上看到這些熟悉又陌生的面孔時,不妨多些耐心——他們正在完成從"某某之子"到獨立個體的艱難蛻變,這個過程本身,就是最動人的成長物語。

一、星二代的職業選擇:宿命論與反叛者的博弈

在抖音#星二代就業觀察#話題下,超過2.3億次的播放量暴露出公衆對這個群體的持續關注。小石頭報考北電的消息之所以引發熱議,某種程度上印證了大衆對"子承父業"的天然期待。這種期待背後,藏着個耐人尋味的現象:據《2023中國娛樂産業白皮書》顯示,85%的星二代最終選擇進入演藝行業,這個數字比五年前增長了17%。

一、星二代的職業選擇:宿命論與反叛者的博弈

在抖音#星二代就業觀察#話題下,超過2.3億次的播放量暴露出公衆對這個群體的持續關注。小石頭報考北電的消息之所以引發熱議,某種程度上印證了大衆對"子承父業"的天然期待。這種期待背後,藏着個耐人尋味的現象:據《2023中國娛樂産業白皮書》顯示,85%的星二代最終選擇進入演藝行業,這個數字比五年前增長了17%。

但看似順理成章的選擇背後,是錯綜複雜的現實考量。陳凱歌之子陳飛宇在采訪中坦言:"從記事起,家裡客廳就擺着分鏡頭腳本。"這種耳濡目染的環境,讓藝術基因如同毛細血管般滲透進他們的成長軌迹。北京電影學院表演系教授張輝指出:"星二代在視聽語言、行業規則的認知上具有先天優勢,他們理解鏡頭就像普通人理解鏡子。"

但看似順理成章的選擇背後,是錯綜複雜的現實考量。陳凱歌之子陳飛宇在采訪中坦言:"從記事起,家裡客廳就擺着分鏡頭腳本。"這種耳濡目染的環境,讓藝術基因如同毛細血管般滲透進他們的成長軌迹。北京電影學院表演系教授張輝指出:"星二代在視聽語言、行業規則的認知上具有先天優勢,他們理解鏡頭就像普通人理解鏡子。"

不過,反叛者的故事同樣精彩。田亮女兒森碟選擇職業網球道路,在WTA青少年組賽事中嶄露頭角;窦靖童徹底跳出父母的光環,在獨立音樂領域開辟新天地。這些"離經叛道"的選擇,某種程度上是對"星二代"标簽的溫柔抵抗。就像森碟在訓練日記裡寫的:"網球場沒有特寫鏡頭,每個球都要自己接住。"

不過,反叛者的故事同樣精彩。田亮女兒森碟選擇職業網球道路,在WTA青少年組賽事中嶄露頭角;窦靖童徹底跳出父母的光環,在獨立音樂領域開辟新天地。這些"離經叛道"的選擇,某種程度上是對"星二代"标簽的溫柔抵抗。就像森碟在訓練日記裡寫的:"網球場沒有特寫鏡頭,每個球都要自己接住。"

二、兩種教育模式的世紀碰撞

當我們把目光投向《爸爸去哪兒》的其他孩子,會發現一組有趣的對照實驗。王詩齡入讀英國博耐頓女校,每年學費折合人民币35萬元,課程表裡包含馬術、擊劍和拉丁語;而小石頭選擇傳統藝考路線,正在經曆千萬考生"千軍萬馬過獨木橋"的集體記憶。這兩種截然不同的教育路徑,恰似中國精英家庭的教育選擇縮影。

二、兩種教育模式的世紀碰撞

當我們把目光投向《爸爸去哪兒》的其他孩子,會發現一組有趣的對照實驗。王詩齡入讀英國博耐頓女校,每年學費折合人民币35萬元,課程表裡包含馬術、擊劍和拉丁語;而小石頭選擇傳統藝考路線,正在經曆千萬考生"千軍萬馬過獨木橋"的集體記憶。這兩種截然不同的教育路徑,恰似中國精英家庭的教育選擇縮影。

國際化教育推崇的"全人培養"理念,在星二代群體中漸成風尚。王詩齡的ins動态裡,既有在倫敦V&A博物館的研學照片,也有參與慈善時裝周的設計手稿。這種教育模式培養出的,是自帶"國際公民"氣質的斜杠青年。但硬币的另一面,是文化認同的微妙困境——某留學機構調研顯示,63%的星二代海歸表示需要1-3年重新适應國内娛樂圈生态。

國際化教育推崇的"全人培養"理念,在星二代群體中漸成風尚。王詩齡的ins動态裡,既有在倫敦V&A博物館的研學照片,也有參與慈善時裝周的設計手稿。這種教育模式培養出的,是自帶"國際公民"氣質的斜杠青年。但硬币的另一面,是文化認同的微妙困境——某留學機構調研顯示,63%的星二代海歸表示需要1-3年重新适應國内娛樂圈生态。

與之形成對比的,是像小石頭這樣深耕本土藝考體系的堅守者。他們熟稔中戲北電的選拔規則,能在三試中精準捕捉考官的審美偏好。這種"在地化"培養策略,往往能更快建立觀衆緣。正如郭濤在訪談中透露的:"帶他看《父母愛情》劇本,就是要讓表演認知紮根在現實土壤裡。"

與之形成對比的,是像小石頭這樣深耕本土藝考體系的堅守者。他們熟稔中戲北電的選拔規則,能在三試中精準捕捉考官的審美偏好。這種"在地化"培養策略,往往能更快建立觀衆緣。正如郭濤在訪談中透露的:"帶他看《父母愛情》劇本,就是要讓表演認知紮根在現實土壤裡。"

三、成長痛:當聚光燈成為皮膚的一部分

心理學教授李松蔚曾提出"鏡像型人格"概念:在鏡頭前長大的孩子,容易将公衆期待内化為自我認知。這種特質在星二代群體中尤為明顯。小石頭給造型打96分的"自評行為",暴露出他們獨特的心理機制——既渴望專業認可,又對"靠臉吃飯"抱有本能警惕。

三、成長痛:當聚光燈成為皮膚的一部分

心理學教授李松蔚曾提出"鏡像型人格"概念:在鏡頭前長大的孩子,容易将公衆期待内化為自我認知。這種特質在星二代群體中尤為明顯。小石頭給造型打96分的"自評行為",暴露出他們獨特的心理機制——既渴望專業認可,又對"靠臉吃飯"抱有本能警惕。

社交媒體時代放大了這種身份焦慮。天天早戀風波、kimi顔值争議...每個熱搜背後都是真實的人生課題。北師大青少年研究中心2023年的調研顯示,星二代群體抑郁傾向檢出率是普通青少年的1.7倍。他們不得不在成長期就學會與輿論共處,就像在玻璃魚缸裡學遊泳。

社交媒體時代放大了這種身份焦慮。天天早戀風波、kimi顔值争議...每個熱搜背後都是真實的人生課題。北師大青少年研究中心2023年的調研顯示,星二代群體抑郁傾向檢出率是普通青少年的1.7倍。他們不得不在成長期就學會與輿論共處,就像在玻璃魚缸裡學遊泳。

但壓力也可能轉化為特殊養分。張藝謀女兒張末在執導《狙擊手》時,将童年片場記憶轉化為對細節的極緻把控;謝霆鋒年少時在狗仔隊追逐中練就的鏡頭感,最終成就了獨特的表演張力。這些案例印證了發展心理學中的"逆境生長"理論——适度壓力可能催生超常的職業敏感度。

但壓力也可能轉化為特殊養分。張藝謀女兒張末在執導《狙擊手》時,将童年片場記憶轉化為對細節的極緻把控;謝霆鋒年少時在狗仔隊追逐中練就的鏡頭感,最終成就了獨特的表演張力。這些案例印證了發展心理學中的"逆境生長"理論——适度壓力可能催生超常的職業敏感度。

四、行業生态變遷中的代際突圍

中國傳媒大學近期發布的《星二代職業發展報告》揭示了一個轉折:相比父輩依賴經紀公司的傳統模式,新生代星二代中43%選擇自主工作室,28%嘗試直播短視頻等新賽道。這種變化,與小石頭們面臨的行業環境密切相關。

四、行業生态變遷中的代際突圍

中國傳媒大學近期發布的《星二代職業發展報告》揭示了一個轉折:相比父輩依賴經紀公司的傳統模式,新生代星二代中43%選擇自主工作室,28%嘗試直播短視頻等新賽道。這種變化,與小石頭們面臨的行業環境密切相關。

傳統影視寒冬與短視頻爆發的時代背景下,星二代們正在重新定義"資源"。郭麒麟用相聲功底打開綜藝新局面,歐陽娜娜将vlog變成個人IP...這些成功轉型揭示着新規則:父輩的人脈是入場券,但持續發展需要創造性的資源轉化能力。就像直播行業觀察者李佳琦說的:"現在觀衆要的不是星二代,而是'星二代+''。"

傳統影視寒冬與短視頻爆發的時代背景下,星二代們正在重新定義"資源"。郭麒麟用相聲功底打開綜藝新局面,歐陽娜娜将vlog變成個人IP...這些成功轉型揭示着新規則:父輩的人脈是入場券,但持續發展需要創造性的資源轉化能力。就像直播行業觀察者李佳琦說的:"現在觀衆要的不是星二代,而是'星二代+''。"

值得關注的是"養成系"粉絲經濟的崛起。小石頭從《爸爸去哪兒》積累的國民度,在短視頻平台正轉化為潛在流量。這種伴随式成長帶來的情感連結,可能比傳統造星模式更具粘性。某MCN機構負責人透露:"具有童年觀衆緣的星二代,直播轉化率比普通藝人高出200%。"

值得關注的是"養成系"粉絲經濟的崛起。小石頭從《爸爸去哪兒》積累的國民度,在短視頻平台正轉化為潛在流量。這種伴随式成長帶來的情感連結,可能比傳統造星模式更具粘性。某MCN機構負責人透露:"具有童年觀衆緣的星二代,直播轉化率比普通藝人高出200%。"

結語:在聚光燈下尋找自己的影子

當小石頭走進北電考場的那一刻,他不僅是郭濤的兒子,更是Z世代星二代的典型樣本。這個群體正在用各自的方式破解"生于羅馬"的魔咒——有人選擇繼承衣缽但革新表達,有人另辟蹊徑重塑身份認同。他們的成長軌迹提醒我們:在注意力經濟時代,星二代的光環既是饋贈也是考驗,關鍵是如何将集體記憶轉化為個人叙事的養料。

結語:在聚光燈下尋找自己的影子

當小石頭走進北電考場的那一刻,他不僅是郭濤的兒子,更是Z世代星二代的典型樣本。這個群體正在用各自的方式破解"生于羅馬"的魔咒——有人選擇繼承衣缽但革新表達,有人另辟蹊徑重塑身份認同。他們的成長軌迹提醒我們:在注意力經濟時代,星二代的光環既是饋贈也是考驗,關鍵是如何将集體記憶轉化為個人叙事的養料。

或許正如王家衛在《一代宗師》裡寫的:"人活一世,有人成了面子,有人成了裡子。"當我們在讨論小石頭們的選擇時,本質上是在觀察這個時代價值坐标的遷移。下一次在屏幕上看到這些熟悉又陌生的面孔時,不妨多些耐心——他們正在完成從"某某之子"到獨立個體的艱難蛻變,這個過程本身,就是最動人的成長物語。

或許正如王家衛在《一代宗師》裡寫的:"人活一世,有人成了面子,有人成了裡子。"當我們在讨論小石頭們的選擇時,本質上是在觀察這個時代價值坐标的遷移。下一次在屏幕上看到這些熟悉又陌生的面孔時,不妨多些耐心——他們正在完成從"某某之子"到獨立個體的艱難蛻變,這個過程本身,就是最動人的成長物語。

| 打印本頁正文下載 |