首都重大工程蹲點: “紫金絲帶”迎首展 揭秘北京最大的會展中心

新華社北京2月27日電(記者吉甯、陳旭)“太大氣了!沒想到展館這麼炫酷漂亮!”駐足于首次亮相的首都國際會展中心,已有在京參展快20年經驗的曲維好不由發出感慨。

2月21日,随着第36屆中國國際汽車用品及設備展覽會暨中國國際新能源汽車技術、零部件及服務展覽會順利舉行,曆時3年建設的首都國際會展中心揭開了神秘的面紗。而本來做好洽談業務計劃的參展商曲維好,第一天業務還沒有開談,就先拿出手機對展館拍了個不停。

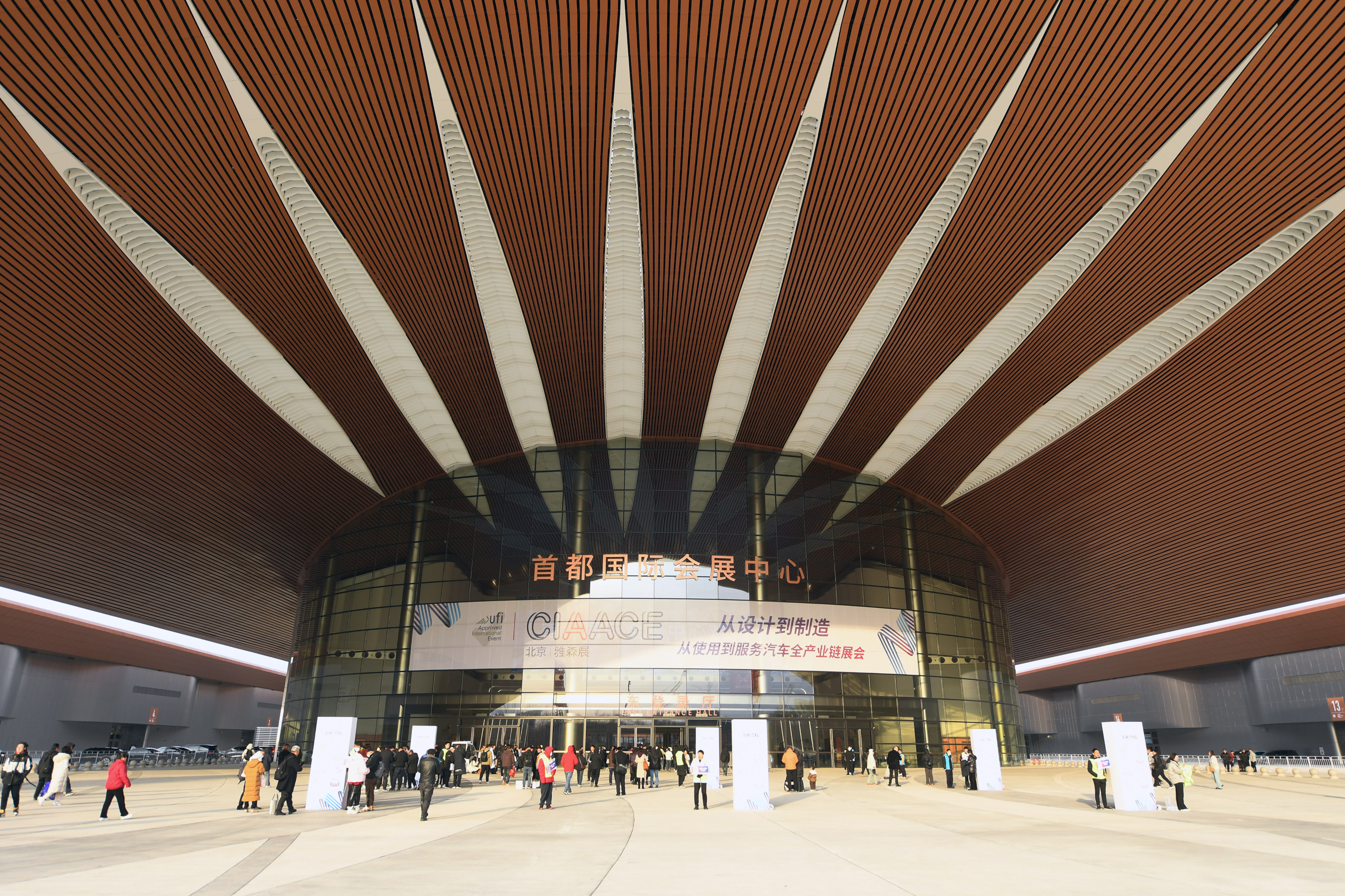

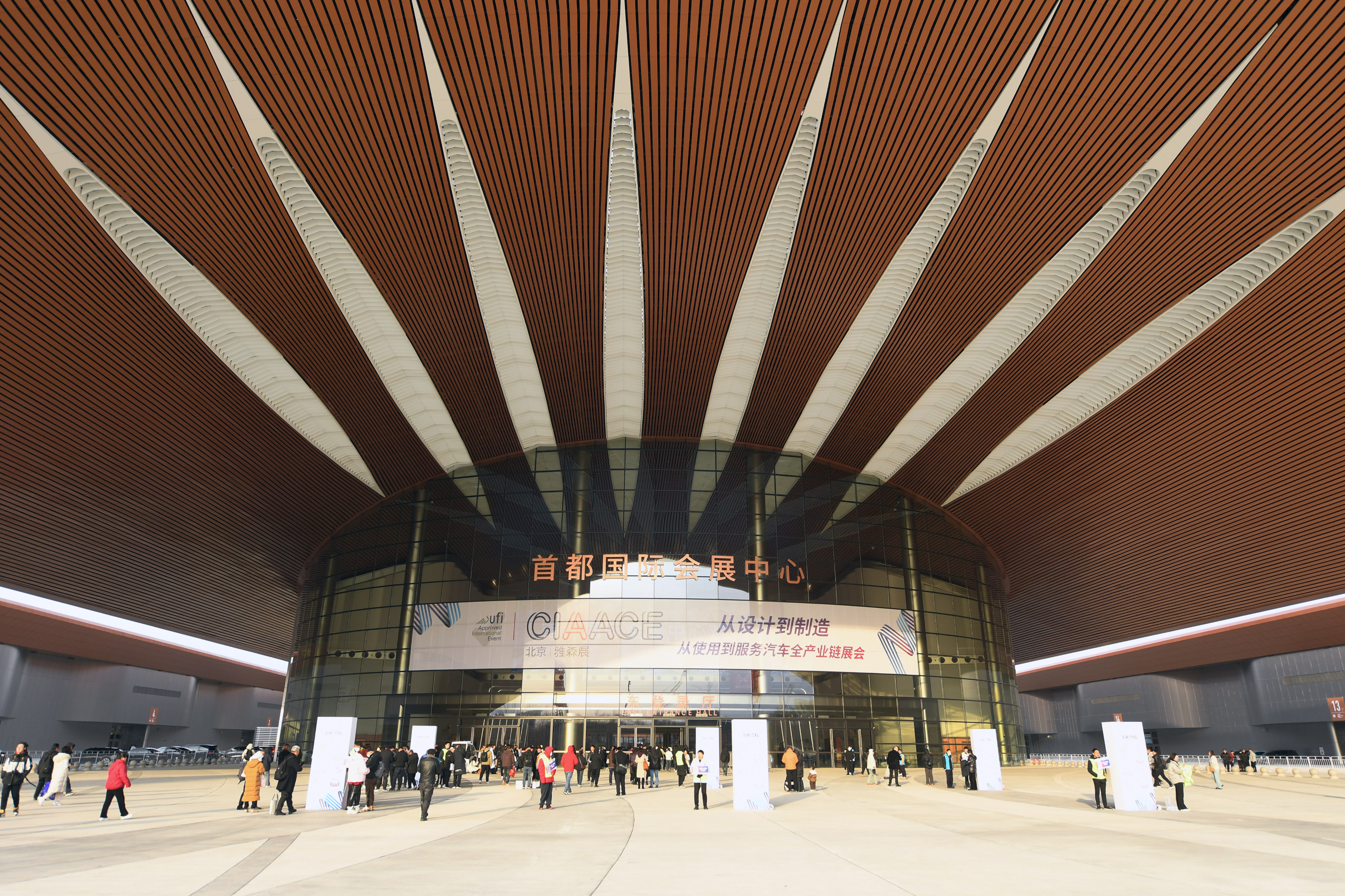

作為首都單體規模最大、功能最完善的綜合型會展場館,這座以“紫金絲帶”為外觀造型的巨型建築群,在陽光照射下流光溢彩。總建築面積約61萬平方米的展館綜合體采用魚骨式排列,9座展館如絲帶般舒展延伸,21萬平方米室内展廳與配套設施無縫銜接。舉目望去,登錄廳前獵獵飄揚的旗幟、巨幅展闆,與金色的外立面交相輝映,構成極具國際範兒的視覺符号。

新館首展首秀,共吸引了近7000個品牌,展品超8萬種,首發首展新品近6000種,洶湧的人流中既有好奇探營的觀衆也有期待促成業務的客商。

記者跟随曲維好進入展館,“科技感”撲面而來,數字導航系統、數字人等場館設施發揮“智能+”的威力,提供指引服務和商務信息,智能巡檢機器人在各條場館線路巡邏,實時掌握場館人流、物流情況,餐飲、休息、停車等配套服務更是一應俱全。

“國内、海外的展會也參加了不少,論設施論服務這一次我的感覺非常棒,做得确實太到位了。”曲維好說,停車非常方便,展館之間都有便捷的連廊,一看就是用心做了設計。“我們希望在這裡多約約老朋友,結交新朋友。”

展廳内品牌衆多的汽車和産業鍊産品同台競技,吸引觀衆的目光,展廳外業界人士現場讨論、洽談業務,氣氛熱烈。

作為首都單體規模最大、功能最完善的綜合型會展場館,這座以“紫金絲帶”為外觀造型的巨型建築群,在陽光照射下流光溢彩。總建築面積約61萬平方米的展館綜合體采用魚骨式排列,9座展館如絲帶般舒展延伸,21萬平方米室内展廳與配套設施無縫銜接。舉目望去,登錄廳前獵獵飄揚的旗幟、巨幅展闆,與金色的外立面交相輝映,構成極具國際範兒的視覺符号。

新館首展首秀,共吸引了近7000個品牌,展品超8萬種,首發首展新品近6000種,洶湧的人流中既有好奇探營的觀衆也有期待促成業務的客商。

記者跟随曲維好進入展館,“科技感”撲面而來,數字導航系統、數字人等場館設施發揮“智能+”的威力,提供指引服務和商務信息,智能巡檢機器人在各條場館線路巡邏,實時掌握場館人流、物流情況,餐飲、休息、停車等配套服務更是一應俱全。

“國内、海外的展會也參加了不少,論設施論服務這一次我的感覺非常棒,做得确實太到位了。”曲維好說,停車非常方便,展館之間都有便捷的連廊,一看就是用心做了設計。“我們希望在這裡多約約老朋友,結交新朋友。”

展廳内品牌衆多的汽車和産業鍊産品同台競技,吸引觀衆的目光,展廳外業界人士現場讨論、洽談業務,氣氛熱烈。

在展會現場,記者碰見了參與展館建設的工作人員,對于來自展商和觀衆的贊許他們深感自豪。中建二局項目經理許成凱駐足良久,一個個拼搏工作的場景仍曆曆在目,他們的工作用兩個詞就是“巨量”和“精确”。3年多的時間,建設施工團隊夜以繼日地奮戰,高峰期現場超過3000人同時作業,負責的施工區域累計用工量達3萬人次,高效推進了工程進度。

為了更好地體現“絲帶”的飄逸和靈動,展館的造型和曲面結構各異,相鄰闆材的尺寸、弧度都不一樣,施工團隊使用三維建模确保安裝到位,屋頂内的空間管桁架縱橫交錯,焊接精度嚴格控制在0.3毫米以内,許成凱用手指着屋頂說:“我們在空中建‘樓閣’,把數字化、智能化體現在施工的細枝末節,确保萬無一失。”

“首展是一場‘大考’,我們接手場館運營半年時間,時間緊、任務重,團隊的時間表甚至細化到了每天,一定把工作做在前頭,确保展會順利進行。”首都國際會展中心執行總經理季青說,為了保障首展順利,在政府的指導下,團隊除了花大力氣招商招展,在場館運行上,完善了停車場和周邊公交站的交通循環,增加了醒目的指引标識,優化了商務服務配套,想盡辦法提升展商參展和觀衆觀展的體驗感。

受益于展館規模的擴大、完備的設施和良好的觀展體驗,開門第一展收獲滿滿。數據顯示,首展首日就吸引約5萬名觀衆到場,參展商的各項商務指标表現優異。

展會結束後,記者撥通了曲維好的電話。“新場館帶來了新氣象。這次參展我們和老朋友們一起交流今年的行業發展趨勢,同時也拓展一些新客戶,明年不見不散!”他說。

據了解,今年上半年,首都國際會展中心已經排期了7場展會,簽約面積超過63萬平方米,正成為會展資源的“引力場”。

順義區區長崔小浩說,首都國際會展中心與中國國際展覽中心(順義館)比鄰而建,作為兩大場館所在地,順義區将推動場館資源整合,積極吸引更多高能級專業展、新興展、國際展落地,不斷完善會展管理服務機制,推動場館多功能、多元化利用,進一步提升會展産業發展能級,成為北京國際交往中心建設的又一張亮麗名片。

在展會現場,記者碰見了參與展館建設的工作人員,對于來自展商和觀衆的贊許他們深感自豪。中建二局項目經理許成凱駐足良久,一個個拼搏工作的場景仍曆曆在目,他們的工作用兩個詞就是“巨量”和“精确”。3年多的時間,建設施工團隊夜以繼日地奮戰,高峰期現場超過3000人同時作業,負責的施工區域累計用工量達3萬人次,高效推進了工程進度。

為了更好地體現“絲帶”的飄逸和靈動,展館的造型和曲面結構各異,相鄰闆材的尺寸、弧度都不一樣,施工團隊使用三維建模确保安裝到位,屋頂内的空間管桁架縱橫交錯,焊接精度嚴格控制在0.3毫米以内,許成凱用手指着屋頂說:“我們在空中建‘樓閣’,把數字化、智能化體現在施工的細枝末節,确保萬無一失。”

“首展是一場‘大考’,我們接手場館運營半年時間,時間緊、任務重,團隊的時間表甚至細化到了每天,一定把工作做在前頭,确保展會順利進行。”首都國際會展中心執行總經理季青說,為了保障首展順利,在政府的指導下,團隊除了花大力氣招商招展,在場館運行上,完善了停車場和周邊公交站的交通循環,增加了醒目的指引标識,優化了商務服務配套,想盡辦法提升展商參展和觀衆觀展的體驗感。

受益于展館規模的擴大、完備的設施和良好的觀展體驗,開門第一展收獲滿滿。數據顯示,首展首日就吸引約5萬名觀衆到場,參展商的各項商務指标表現優異。

展會結束後,記者撥通了曲維好的電話。“新場館帶來了新氣象。這次參展我們和老朋友們一起交流今年的行業發展趨勢,同時也拓展一些新客戶,明年不見不散!”他說。

據了解,今年上半年,首都國際會展中心已經排期了7場展會,簽約面積超過63萬平方米,正成為會展資源的“引力場”。

順義區區長崔小浩說,首都國際會展中心與中國國際展覽中心(順義館)比鄰而建,作為兩大場館所在地,順義區将推動場館資源整合,積極吸引更多高能級專業展、新興展、國際展落地,不斷完善會展管理服務機制,推動場館多功能、多元化利用,進一步提升會展産業發展能級,成為北京國際交往中心建設的又一張亮麗名片。

作為首都單體規模最大、功能最完善的綜合型會展場館,這座以“紫金絲帶”為外觀造型的巨型建築群,在陽光照射下流光溢彩。總建築面積約61萬平方米的展館綜合體采用魚骨式排列,9座展館如絲帶般舒展延伸,21萬平方米室内展廳與配套設施無縫銜接。舉目望去,登錄廳前獵獵飄揚的旗幟、巨幅展闆,與金色的外立面交相輝映,構成極具國際範兒的視覺符号。

新館首展首秀,共吸引了近7000個品牌,展品超8萬種,首發首展新品近6000種,洶湧的人流中既有好奇探營的觀衆也有期待促成業務的客商。

記者跟随曲維好進入展館,“科技感”撲面而來,數字導航系統、數字人等場館設施發揮“智能+”的威力,提供指引服務和商務信息,智能巡檢機器人在各條場館線路巡邏,實時掌握場館人流、物流情況,餐飲、休息、停車等配套服務更是一應俱全。

“國内、海外的展會也參加了不少,論設施論服務這一次我的感覺非常棒,做得确實太到位了。”曲維好說,停車非常方便,展館之間都有便捷的連廊,一看就是用心做了設計。“我們希望在這裡多約約老朋友,結交新朋友。”

展廳内品牌衆多的汽車和産業鍊産品同台競技,吸引觀衆的目光,展廳外業界人士現場讨論、洽談業務,氣氛熱烈。

作為首都單體規模最大、功能最完善的綜合型會展場館,這座以“紫金絲帶”為外觀造型的巨型建築群,在陽光照射下流光溢彩。總建築面積約61萬平方米的展館綜合體采用魚骨式排列,9座展館如絲帶般舒展延伸,21萬平方米室内展廳與配套設施無縫銜接。舉目望去,登錄廳前獵獵飄揚的旗幟、巨幅展闆,與金色的外立面交相輝映,構成極具國際範兒的視覺符号。

新館首展首秀,共吸引了近7000個品牌,展品超8萬種,首發首展新品近6000種,洶湧的人流中既有好奇探營的觀衆也有期待促成業務的客商。

記者跟随曲維好進入展館,“科技感”撲面而來,數字導航系統、數字人等場館設施發揮“智能+”的威力,提供指引服務和商務信息,智能巡檢機器人在各條場館線路巡邏,實時掌握場館人流、物流情況,餐飲、休息、停車等配套服務更是一應俱全。

“國内、海外的展會也參加了不少,論設施論服務這一次我的感覺非常棒,做得确實太到位了。”曲維好說,停車非常方便,展館之間都有便捷的連廊,一看就是用心做了設計。“我們希望在這裡多約約老朋友,結交新朋友。”

展廳内品牌衆多的汽車和産業鍊産品同台競技,吸引觀衆的目光,展廳外業界人士現場讨論、洽談業務,氣氛熱烈。

在展會現場,記者碰見了參與展館建設的工作人員,對于來自展商和觀衆的贊許他們深感自豪。中建二局項目經理許成凱駐足良久,一個個拼搏工作的場景仍曆曆在目,他們的工作用兩個詞就是“巨量”和“精确”。3年多的時間,建設施工團隊夜以繼日地奮戰,高峰期現場超過3000人同時作業,負責的施工區域累計用工量達3萬人次,高效推進了工程進度。

為了更好地體現“絲帶”的飄逸和靈動,展館的造型和曲面結構各異,相鄰闆材的尺寸、弧度都不一樣,施工團隊使用三維建模确保安裝到位,屋頂内的空間管桁架縱橫交錯,焊接精度嚴格控制在0.3毫米以内,許成凱用手指着屋頂說:“我們在空中建‘樓閣’,把數字化、智能化體現在施工的細枝末節,确保萬無一失。”

“首展是一場‘大考’,我們接手場館運營半年時間,時間緊、任務重,團隊的時間表甚至細化到了每天,一定把工作做在前頭,确保展會順利進行。”首都國際會展中心執行總經理季青說,為了保障首展順利,在政府的指導下,團隊除了花大力氣招商招展,在場館運行上,完善了停車場和周邊公交站的交通循環,增加了醒目的指引标識,優化了商務服務配套,想盡辦法提升展商參展和觀衆觀展的體驗感。

受益于展館規模的擴大、完備的設施和良好的觀展體驗,開門第一展收獲滿滿。數據顯示,首展首日就吸引約5萬名觀衆到場,參展商的各項商務指标表現優異。

展會結束後,記者撥通了曲維好的電話。“新場館帶來了新氣象。這次參展我們和老朋友們一起交流今年的行業發展趨勢,同時也拓展一些新客戶,明年不見不散!”他說。

據了解,今年上半年,首都國際會展中心已經排期了7場展會,簽約面積超過63萬平方米,正成為會展資源的“引力場”。

順義區區長崔小浩說,首都國際會展中心與中國國際展覽中心(順義館)比鄰而建,作為兩大場館所在地,順義區将推動場館資源整合,積極吸引更多高能級專業展、新興展、國際展落地,不斷完善會展管理服務機制,推動場館多功能、多元化利用,進一步提升會展産業發展能級,成為北京國際交往中心建設的又一張亮麗名片。

在展會現場,記者碰見了參與展館建設的工作人員,對于來自展商和觀衆的贊許他們深感自豪。中建二局項目經理許成凱駐足良久,一個個拼搏工作的場景仍曆曆在目,他們的工作用兩個詞就是“巨量”和“精确”。3年多的時間,建設施工團隊夜以繼日地奮戰,高峰期現場超過3000人同時作業,負責的施工區域累計用工量達3萬人次,高效推進了工程進度。

為了更好地體現“絲帶”的飄逸和靈動,展館的造型和曲面結構各異,相鄰闆材的尺寸、弧度都不一樣,施工團隊使用三維建模确保安裝到位,屋頂内的空間管桁架縱橫交錯,焊接精度嚴格控制在0.3毫米以内,許成凱用手指着屋頂說:“我們在空中建‘樓閣’,把數字化、智能化體現在施工的細枝末節,确保萬無一失。”

“首展是一場‘大考’,我們接手場館運營半年時間,時間緊、任務重,團隊的時間表甚至細化到了每天,一定把工作做在前頭,确保展會順利進行。”首都國際會展中心執行總經理季青說,為了保障首展順利,在政府的指導下,團隊除了花大力氣招商招展,在場館運行上,完善了停車場和周邊公交站的交通循環,增加了醒目的指引标識,優化了商務服務配套,想盡辦法提升展商參展和觀衆觀展的體驗感。

受益于展館規模的擴大、完備的設施和良好的觀展體驗,開門第一展收獲滿滿。數據顯示,首展首日就吸引約5萬名觀衆到場,參展商的各項商務指标表現優異。

展會結束後,記者撥通了曲維好的電話。“新場館帶來了新氣象。這次參展我們和老朋友們一起交流今年的行業發展趨勢,同時也拓展一些新客戶,明年不見不散!”他說。

據了解,今年上半年,首都國際會展中心已經排期了7場展會,簽約面積超過63萬平方米,正成為會展資源的“引力場”。

順義區區長崔小浩說,首都國際會展中心與中國國際展覽中心(順義館)比鄰而建,作為兩大場館所在地,順義區将推動場館資源整合,積極吸引更多高能級專業展、新興展、國際展落地,不斷完善會展管理服務機制,推動場館多功能、多元化利用,進一步提升會展産業發展能級,成為北京國際交往中心建設的又一張亮麗名片。

| 打印本頁正文下載 |